Tente nomadale

Le nomadisme transhumant representait une activité principale des Ait Elmane et les tribus des marmoucha depuis l"aube de leur existence.

Cette tàche exigeait des pratiques quotidiennes et saisonnieres laborieuses que les notres supportaient avec patience et résiliation.

On peut la revivre,il est encore temps...

VIE PASTORALE A U MOYEN ATLAS-NORD

Vie pastorale A U MOYEN ATLAS-NORD

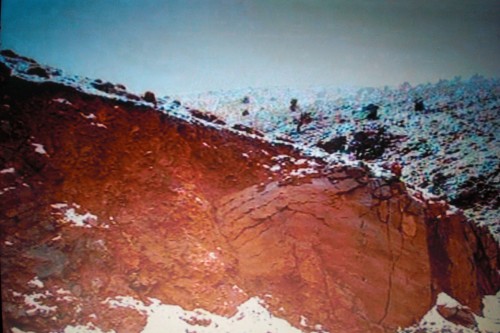

V i e P a s t o r a l e en arrière pays de TazaEn haute montagne, aux environs de Bou - Iblân, en arrière pays de Taza, le paysage respire l'agréable fraîcheur de petits sites alpestres. Le montagnard ne parle jamais sans émotion involontaire des opulentes prairies de Meskeddâl, qu'embaume le parfum subtil et puissant d'innombrables fleurs champêtre. En langue berbère de haute montagne, « Meskeddâl » signifie « répartir les pâturages », il s'applique à l'ensemble des prairies ainsi réparties entre diverses fractions de tribus Bni Waraïn.La montagne, c'est le domaine de la transhumance d'été, qui commence au mois de mai et s'achève avec la tombée des premières neiges, qui oblige les transhumants à descendre vers la plaine. C'est au mois de mai que les bergers avaient commencé de s'installer sur ses plantureux pâturages au vert sombre encore frangé de neige éblouissante.

Ô mon cœur n'espère plus la revoir !

Ô mon cœur, épargnes - moi autant de souffrances !

J'ai peur que tu me jettes dans un puits sans fond !

Il erre ainsi perdu par sa douleur... »

Cheïkh Mohamed Jerrar

Le chant du pays se rythme au tambourin

Le rythme de Bou Iblân scintille au firmament

La danse pastorale est une ondulation de la montagne

Hautes sont les cimes, limpides sont les sources

Drues, les vallées de la montagne à Meskaddal

Où chaque année, on célèbre les pâturages d'été...

Vertes, les prairies de la plaine d'Azaghar

Où chaque année, On célèbre les pâturages d'hiver...

Par petits groupes les transhumants gagnent lentement l'aval et vont planter les piquets de leurs tentes,les uns sur les bords du Melloulou, les autres sur les rives de la Moulouya, ou encore - sur le haut plateau de la Gada de Debdou.Dans cette migration périodique dont l'amplitude n'excède jamais soixante quinze kilomètres, ils sont suivi peu de temps après par la tribu presque toute entière, qui vient hiverner sur ces pâturages de plaine.

Le mouvement de la transhumance d'éte et d'hiver

En hiver, le froid très vif et la neige qui couvre tous les sommets ne permettent plus au transhumant de continuer à vivre en montagne : chassé par les intempéries autant que par les disettes des pâturages, moutons et chèvres doivent descendre en plaine sous la conduite des bergers, à la recherche de l'herbe et d'une température plus clémente. Dés que l'on constate l'appauvrissement du terrain de pacage ou l'assèchement des points d'eau, ou qu'on estime les conditions météorologiques préjudiciables aux troupeaux,

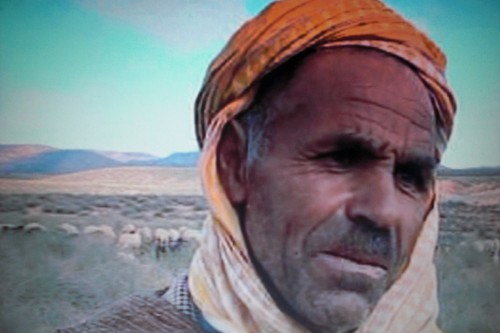

« En tant qu'éleveur, j'ai conclu un pacte pastoral avec un pâtre. Au terme de la saison pastorale de six mois, je lui accorde trente six agneaux, en plus de sa provision mensuelle et d'une tente pour la garde du troupeau. Il ne prélève sa part que sur les nouvelles naissances : ce pacte pastoral court du mois de juin de l'année en cours au mois de juin de l'année suivante. Le berger bénéficie en plus du lait, du beurre et des fromages.En raison du manque de troupeau le pacte pastoral n'est plus conclu à 10%, mais seulement à 5% voir à 3%. C'est en cela que consiste le salaire du berger dans la région de Bou Iblân, où la transhumance d'été dure du mois de juin au mois d'octobre, et où la transhumance d'hiver dure du mois de novembre au mois de mars. En ce moment elle se déroule soit dans la région de Guercif soit dans celle de Tahla : ce sont là nos principaux pâturages d'hiver ; nous autres pasteurs - éleveurs de Bou Iblân. »

les propriétaires se mettent en quête d'autres pâturages où se situera l'emplacement d'un nouveau bivouac. Le 15 novembre, le 20 au plus tard, on se met en route. A mesure que chaque tente est prête, bêtes et gens partent sans ordre et sans autrement tarder. Le convoi s'échelonne dans la montagne.

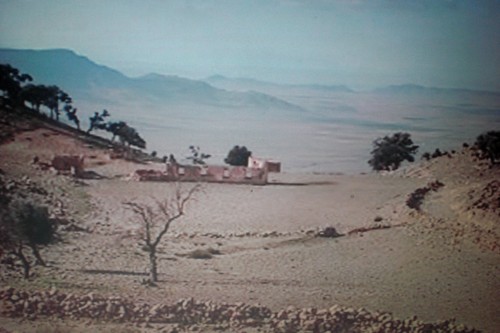

La Gaâda de Debdou

La Gada de Debdou domine en falaise la plaine de Tafrata. Cette zone est située dans le prolongement du haut atlas qu'elle raccorde à l'Atlas Saharien d'Algérie, de sorte que par inadvertance, les transhumants marocains se retrouvent parfois de l'autre côté de la frontière, dans la partie de la « meseta Oranaise ».

Le transhumant doit fuir la neige et s'abriter du froid de l'hiver, se rapprocher des ses terres, les fumer les ensemencer de maïs, procéder aux emblavures d'automne. Les hommes achèvent à la hâte les labours d'automne, tandis que par petites étapes les Iâzzaben se sont rapprocher des grandes tentes ramenant du Jbel les moutons ayant brouter l'herbe fine et recherchée de la montagne.

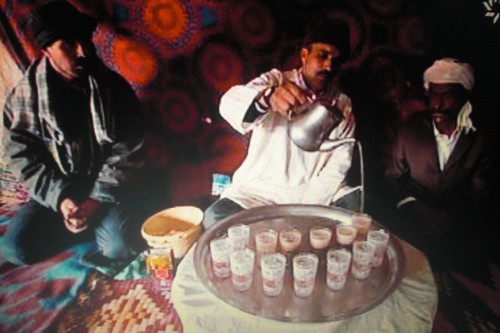

Des rites président au renouvellement du foyer. Chacun ravive son propre feu et en garde jalousement la flamme. Le souper sera plus abandon que de coutume, et l'hospitalité somptueuse pour ceux qui peuvent égorger un mouton.

La toiture de la tente est généralement agrémentée sur sa face interne de caractères tifinagh. La première nuit qu'on passe au nouveau bivac, les femmes, avant toute chose, jettent du sel sur le terrain réservé à la tente et à ses dépendances. Elles fumigent avec du charbon à glu (Addad), l'emplacement destiné aux jarres de lait.Ce travail fini, l'une d'elles dit :

« Que Dieu fasse du nouveau bivac un emplacement de paix ! »

Une autre répond :

« Que Dieu vous le procure ! »

Les pasteurs de tous les pays observent des usages identiques.

Mazza Ben Youssef :"Jadis la forêt couvrait toute cette région, d'essences forestières diverses, tel le thuya, le genévrier, le chêne vert, le pistachier que vous voyez autour de moi. A partir de son fruit on prépare localement une concoction administrée pour les maux de l'estomac. C'est une essence dont les clercs tirent l'ancre dont ils écrivent leurs hagiographies et leurs talismans. »

La fleur de pistachier dont on se sert pour raviver la mémoire

Cheïkh Abdellah Yahya :

« Quand la France a commencé par occuper le Maroc du côté Est, ils se sont d'abord établis à Mahiridja, d'après ce que nous ont raconté nos anciens. Les montagnards de Tamjilt, Bni Smint, Bni Abdellah, Bni Bou Raïs, transhumaient vers cette direction. De la montagne, ils partaient vers la plaine avec leurs tentes et leurs troupeaux. Les deux premières années ils descendaient vers la plaine sans qu'ils soient inquiétés. Mais au bout de la deuxième année de leur établissement à Mahiridja, les troupes françaises les ont appréhendé ainsi que leurs troupeaux[1]. On a emprisonné les gens. On les a enchaîné. Ce qui est resté de la chaîne, on l'a mis au capuchon du burnous de l'un des prisonniers, puis on les a conduit au lieu où se rencontrent les oueds, près de Taourirt. Ils sont restés emprisonnés là pendant deux ans. Parmi ceux qui ont été emprisonnés à Mahiridja, il y avait mon grand père ; on l'appelait Mohamed Ou Ali Yahya et son frère Ali Yahya. De notre douar, il y avait aussi Moummouh Ou Rahhou.Mon grand père est arrivé à s'enfuir en creusant un trou dans le mur de la prison. Il avait laissé derrière lui, son frère et son compagnon : tous deux sont morts en captivité, et ont été ensevelis au cimetière de Mahiridja. Deux autres , également originaires du douar Bni Smint, ont été exécuté sur place : l'un s'appelait Benali Ou Rahhou, et son frère qui s'appelait M'hand Ou Rahhou. Ils ne les ont pas fusillé ; ils les ont exécuté aux sabres. Morts enchaînés.Ils sont restés enterrés la -bas pendant deux ans.

Deux villageoises Bni Smint

M A H I R I D J A

Vers la fin de 1913, le commandement décide d'installer un poste provisoire à Mahiridja, qui sera achevé, comme l'indique la plaque commémorative, deux ans plus tard, en 1915. Cette mesure a pour but d'interdire les pâturages d'automne du Maârouf des Bni Waraïn.

C'est de la Gada de Debdou que les troupes françaises sont arrivées à la plaine de Tafrata, où ils bâtirent une forteresse à Mahiridja, bloquant ainsi l'accès aux pâturages d'hiver, que les transhumants ont de tout temps effectué vers la plaine.Les Aït Maqbal , et les Aït Bou Illoul ont ainsi perdu plus du tiers de leurs troupeaux du fait du blocus systématique inauguré à leur encontre en 1923 par les avants postes français.

Dans le programme de l'année 1918, le général Lyautey prévoit des actions des troupes de Taza contre les Bni Waraïn, en particulier contre la très remuante tribu des Bni Bou N'çor.

L'entrée principale du poste de Mahiridja, achevé en 1915

Tout avait commencé le 30 avril 1911, lorsqu'une petite colonne française, suit la lisière Nord des Hauts Plateaux, de manière à gagner la vallée de la Moulouya. Une autre, forte d'environ 3000 hommes, quitte Taourirt, deux jours plus tard, elle traverse la plaine de Tafrata .

Au début du printemps 1912, les Bni Waraïn de l'Est se sont installés entre la Moulouya et Debdou, pour interdire aux français la plaine de Tafrata. Un goum est attaqué au cours de la reconnaissance sur la Gada. Les Français concentrent toutes les unités disponibles à Fritissa, en Tafrata.

Finalement le relief complexe et fortement acceidenté a joué le rôle de la cinquième colonne dans la lutte de ces montagnards aguerris contre la pénétration coloniale .

Semi-nomades, semi-sédentaires, certains Bni Wuaraïn de l'Est étaient obligés de composer avec les troupes Françaises pendant l'hiver pour permettre à leurs troupeaux de pâturer dans la plaine du Melloulou et de la Moulouya. Vaguement ralliés pendant l'hiver, ils deviennent de véritables ennemis pendant l'été et les Djiouch Bni Jellidacène pillaient les populations soumises. La première guerre mondiale, et la guerre du Rif ralentissent l'activité militaire dans la région.

Abdelkader MANA

Le bon vieux temps

La tente:

ÇáÎíãÉ ¡ÃÎÇã ¡ÇáãÓßä ÇáãÊäÞá ááÑÍá æ ÇáÚÒÇÈÉ Çáì æÞÊ ÞÑíÈ ¡ áã íÚÏ ßÐáß ÈÚÏ ÊÏåæÑ åÐÇ ÇáäÔÇØ æ ÇáÐí ßÇä ÃÓÇÓíÇ Çáì ÛÇíÉ ÇáÓÊíäÇÊ ãä ÇáÞÑä ÇáãÇÖí ¡ÈÚÏ ãíá ÇáÓßÇä Çáì ÍíÇÉ ÇáÅÓÊÞÑÇÑ äÊíÌÉ ÚÏÉ ÚæÇãá ÃåãåÇ ÃäÊÔÇÑ ÇáÒÑÇÚÉ Ýí" ÇáÃÒÛÇÑ" æ ÇáÊÖííÞ ÔíÆÇ ÝÔíÆÇ Úáì ÇáÑÚí ãä ØÑÝ ãÒÇÑÚí ÞÈÇÆá ÂíÊ íæÓí æ ÛíÑåÇ . æÊÚÏ ÇáåÌÑÉ ÇáÞÑæíÉ ÇáÞæíÉ ÎáÇá 60 æ 70 ÍÇÓãÉ ÍíË æáÌ ÇáÔÈÇÈ ÇáÌäÏíÉ ÈÇáÚÔÑÇÊ æ ßÐáß ÇáÊÚáíã æ ÇáæÙÇÆÝ ÇáãÎÊáÝÉ æãä Ëã äÞÕ Ýí ÚÏÏ ÇáÑÚÇÉ æ ÇáããÇÑÓíä. ÝÇÞÊÕÑ ÏæÑ ÇáÎíãÉ Úáì ÇáÙåæÑ Ýí ãäÇÓÈÇÊ ÇáÃÚÑÇÓ Ãæ ÇáÍÝáÇÊ ßÌÒÁ ãä ÇáÝáßáæÑ æ ÇáÊÑÇË ÇáãÍáí.

Pediluve à moutons: ou le Hammam à moutons ,à Timswal, près de Serghina.Là on emmene les brebis en été pour les faire baigner en eau au gresyl,afin de les asceptiser contre les parasites!!!!

ou le Hammam à moutons ,à Timswal, près de Serghina.Là on emmene les brebis en été pour les faire baigner en eau au gresyl,afin de les asceptiser contre les parasites!!!!

sorgho

Bien que rappelant parfois morphologiquement le maïs, le sorgho  se comporte bien différemment, en particulier lorsqu'il s'agit de résister à la sécheresse. On explique cet avantage par la puissance de son système radiculaire profond et ramifié, proportionnellement plus développé que celui du maïs, lui permettant une meilleure utilisation des réserves hydrique du sol.

se comporte bien différemment, en particulier lorsqu'il s'agit de résister à la sécheresse. On explique cet avantage par la puissance de son système radiculaire profond et ramifié, proportionnellement plus développé que celui du maïs, lui permettant une meilleure utilisation des réserves hydrique du sol.

Mise en garde

Les espèces du genre Sorghum renferment de la dhurrine (ou durrine), un glucoside qui, en se dégradant, libère de l'acide cyanhydrique, aussi connu sous le nom d'acide prussique. Un arrêt de croissance brusque causé par une gelée, une sécheresse ou une coupe accélère la libération d'acide cyanhydrique à l'intérieur de la plante. Or, de fortes concentrations d'acide cyanhydrique peuvent être fatales au bétail. Par contre, comme l'acide cyanhydrique se dégrade en une ou deux semaines, le foin ou l'ensilage peut être utilisé sans danger. Voir la rubrique Préoccupations nutritionnelles et risques pour la santé des animaux ci-dessous.

Semis

Ces graminées de saison chaude doivent être semées dans un sol chaud, ce qui oblige normalement à retarder les semis jusqu'à la fin mai ou au 1er juin. Semer à raison de 15 kg/ha (13,5 lb/acre), à une profondeur de 2-3,5 cm (1-1,5 po), en lignes écartées de 18-36 cm (7-14 po). Il faut parfois tasser le sol si celui-ci est sec.

AYT ELMANE très connu dans la region par ses cultures variées ,dont ce SORGHO utile pour le betail ,mais quelque fois fatal

| Production en tonnes | |||||

| Pays | Production | Note | |||

|---|---|---|---|---|---|

| États-Unis d'Amérique | 11 731 710 | ||||

| Nigéria | 8 100 000 | F | |||

| Inde | 6 500 000 | * | |||

| Mexique | 6 300 000 | * | |||

| Soudan | 5 188 000 | F | |||

| Chine | 3 090 000 | * | |||

| Argentine | 2 160 000 | ||||

| Brésil | 2 103 450 | ||||

| Australie | 1 900 000 | ||||

| Burkina Faso | 1 600 000 | F | |||

| Éthiopie | 1 400 000 | * | |||

| Égypte | 950 000 | F | |||

| Tanzanie | 650 000 | F | |||

| Mali | 650 000 | F | |||

| Venezuela | 600 000 | F | |||

| Niger | 580 000 | * | |||

| Tchad | 560 000 | F | |||

| Cameroun | 550 000 | F | |||

| Ghana | 399 300 | ||||

| Ouganda | 395 000 | F | |||

Sorghum sp. (Poaceae).

En: Sorghum ; De: Sorghum-Hirse ; Es: Sorgo ; It: Sorgo ; Pt: Sorgo.

.

- Grande Graminée, à inflorescence en panicule plus ou moins lâche (*) .

- Le Sorgho fourrager (S. vulgare, S. bicolor (L.)) est vivace. Le semis a lieu au printemps. Il peut être directement pâturé (2 ou 3 exploitations), coupé comme fourrage vert ou ensilé au stade pâteux. Il est surtout utilisé comme herbe verte en été du fait de sa grande résistance à la chaleur et à la sécheresse.

- Il existe plusieurs espèces de Sorgho-grain, dont les grains sont utilisés en alimentation humaine et animale. Espèces annuelles, de plus petite taille que le Sorgho fourrager (110-120 cm), la panicule est plus compacte. Il est semé au printemps et la récolte se fait lorsque le grain est encore humide ; il doit rapidement être séché.

- D'autres Sorgho ont des débouchés divers : Sorgho papetier, Sorgho à balais. Le Sorgho d'Alep (Sorghum halepense) est une mauvaise herbe redoutée