Historama

Des petites histoires , pour des gens simples , ayant vecu les périodes Siba , les Harkas , la colonisation , la décolonisation , les deux guerres , la guerre du Vietnam... comme guerriers , maquisards , aventuriers , nomades et transumants , ces hommes ont beaucoup à nous raconter mais surtout à nous fasciner . Moulay Ali Amghar1925

Moulay Ali Amghar1925

Sdi ALI OUYAHIA

Jouait et joue encore un grand role au depens de cette tribus

Il avait une grande influence sur les moeurs d'AYT ELMANE

Twiza en 1912

Twiza en 1912

Nomades

Nomades Amzil1912(forgeron)

Amzil1912(forgeron) Troubadour(Amediaz)

Troubadour(Amediaz) Berger avec sa canne

Berger avec sa canne Prendre le thé

Prendre le thé REBELLE (Amghaouagh)

REBELLE (Amghaouagh)

LEBARBIER(Ahajjam)

LEBARBIER(Ahajjam) Azatta(tisserandes)

Azatta(tisserandes) Les hommes de l'Atlas

Les hommes de l'Atlas  en1912

en1912 Moulin

Moulin Cavalier(Amnay)

Cavalier(Amnay) Maman des neiges

Maman des neiges

Es souq

Es souq

Thamazyida

Thamazyida Enfants

Enfants

Tirailleurs

"Quelques braves du Thabor marocain" Koudiat el Biad - L'artillerie de 80 en action et la neige sur les montagnes Tazeka ..1912/1926

Koudiat el Biad - L'artillerie de 80 en action et la neige sur les montagnes Tazeka ..1912/1926 Des vieux JUIFS au marché

Des vieux JUIFS au marché

Immouzar - des - Marmoucha Dimanche 2 octobre 1955/Hadj Illyas Mimoun Ou Aqqa raconte

Immouzar - des - Marmoucha

Dimanche 2 octobre 1955

Il y a trois ans de cela, au mois d'octobre 2007, nous avons rencontré Ilyas Mimoun Ou Aqqa alors âgé de 97 ans. Il nous a reçu chez lui, sur chaise roulante, non loin de la cascade d'Imouzzar des Marmoucha pour nous entretenir de ses souvenirs du soulèvement armé du 2 octobre 1955 dont il était l'instigateur à l'âge de 45 ans. Né à Marmoucha en 1910, il est aujourd'hui centenaire en 2010. Le documentaire que nous lui avons consacré alors n'est toujours pas diffusé par la deuxieme chaine marocaine. Pourquoi?

Le contexte Maghrébin était favorable à la revendication d'indépendance. C'était l'impasse en Tunisie avec la répression contre le néo-déstour, l'assassinat en 1953 du dirigeant syndicaliste Farhat Hachad, et au Maroc avec la déposition du Sultan Mohamed V et les émeutes sanglantes de Casablanca. L'option en faveur de la lutte armée se faisait sous le signe de la coopération Maghrébine. Plusieurs réunions, en 1953 et 1954, aboutirent à la reconstitution d'un Comité de la libération du Maghreb arabe siégeant au Caire.

Abd-el-krim et Mohamed V au Caire

Boudiaf, Ben M'hidi et autres Algériens circulaient dans la zone espagnole avec des autorisations qui leurs avaient été procurées par le Dr Khatib, en tant que réfugiés politiques marocains. La collaboration était parfaite. C'est ce qui poussa Ben Bella, après son cours séjour à Nador, à demander aux Egyptiens de fournir les armes aux résistants. Nasser chargea ses services de s'occuper sérieusement de la question algéro-marocaine. Boudiaf homme de résistance algérienne, vint à Tétouan pour prendre contact avec la résistance marocaine. Une cargaison d'armes venant d'Egypte fut réceptionnée sur la côte de Kebdana(à l'Est de Nador),le 21 septembre 1955. Mimoun Ou Aqqa resistant originaire des Marmoucha figurait parmi les hommes présents, dont entre autres : Mohamed Boudiaf, Abbas Messaâdi, Abdellah Senhaji, le sergent Abdesslam orignaire d'Aknoul chez la remuante tribu rifaine des Gzenaya...Abbas Messaâdi

De Nador, la voiture allouée à Abbas Messaâdi servait à déplacer les armes jusqu'à une distance hors de la ville. L'armement était caché par la suite à Drius(45 kms au sud-ouest de Nador). Une quantité fut transportée à Immouzar Marmoucha par Mimoun Ou Aqqa, Ahmed Dkhissi et Lhoucine Marmouchi. Tout acheminement se faisait de nuit, soit à dos de mulet, soit à dos d'hommes.Dans la foulée de ces dramatiques évènement, la presse de l'époque annonce le départ du Roi fantoche Ben Arafa vers Tanger, ainsi que la constitution d'un conseil du trône composé du Grand - Vizir Mohamed El Moqri, de Si Bekkaï, ancien Pacha de Sefrou, de Si Sbihi pacha de Salé, et de Si Tahar Ou Assou caïd des Alaham ,(ce dernier est le fils de Ali Ou Assou le caïd des Alaham, qui était venu avec sa harka dans le sillage du colonisateur pour mater la rébellion Marmoucha en 1926). C'est son fils qui est nommé par le résident général, le 16 octobre 1955, comme membre du Conseil du Trône. Juste après l'indépendance, on retrouvera ce même Tahar Ou Assou, gouverneur de « Marrakech-Safi-Essaouira » : allez comprendre quelque chose à l'histoire politique du Maroc...Ceux qui ont véritablement contribué par leur lutte à l'avènement de l'indépendance sont restés à l'ombre jusqu'à la mort. C'est le cas d'Ilyas Mimoun Ou Aqqa que nous avons rencontré presque centenaire près de la cascade d'Imouzzar des Marmoucha, là même où ,un demi siècle plutôt, il avait dirigé le commando qui mena l'attaque contre le poste des goums , le 2 octobre 1955 à 0 heure. Mission dont l'avait chargé personnellement Abbas Messaâdi, membre fondateur de l'Armée de Libération du Maghreb.

Ce dernier qui était alors chargé avec Sanhaji, de la résistance de la zone Nord et du Maroc Oriental, avait alors adressé aux hauts responsables de l'A.LM., une lettre en date du 11 août 1955, où il affirmait qu'il était en train de former 15 personnes au maniement des armes, au bord de la Moulouya, et dans les parages de Nador.Il était écrivait-il obligé de « porter la djellaba, de s'enrouler la tête d'un turban et de voyager dans un autocar « dégoûtant » roulant sur une piste épouvantable, ne pouvant dépasser vingt kilomètre à l'heure, pour contacter des personnes ressources et former des paysans ! » .

Abbas Messaâdi était chargé avec l'algérien Larbi Ben M'hidi d'entraîner et de former militairement ces frustes montagnards, au bord de la Moulouya, d'en faire les premiers éléments de l'Armée de Libération du Maghreb naissante. C'est d'ailleurs ce noyau primitif de la résistance Maghrébine qui formera à son tour les commandos qui seront éparpillés dans les montagnes rifaines et du Moyen-Atlas . Lesquels entrainements servaient aussi à preparer la fameuse Bataille d'Alger : Ben M'hidi finira par y laisser la vie....

Le témoignage d'Ilyas Mimoun Ou Aqqa

« Le début de mon engagement dans la résistance a commencé du temps où j'étais Mokhazni du côté de Béni Mellal. J'ai vécu 16 à 18 ans là-bas. Des gens de Wawizeght venaient d'être emprisonnés. Ils étaient six condamnés aux travaux forcés à Tagnift. Le Makhzen d'alors nous a chargé de les surveiller de près et de les mater sévèrement au besoin pour qu'ils reprennent le droit chemin. J'ai dit : « D'accord ». Au moment de toucher ma paie, un de mes amis qui était au bureau, m'invita à déjeuner :« J'ai des secrets à te confier... » Me glissa-t-il.

Et au cours du repas, il m'a demandé si j'étais au courant, que des nationalistes parcouraient ces contrées en allant au devant des tribus ? « Mais qui va m'en informé, lui- répondis-je, puisque je suis considéré du mauvais côté , celui des colonisateurs français. De quoi s'agit - il ?»

« Nous autres les nationalistes, me rétorqua-t-il, on te considéré comme des nôtres. Même si tu n'avais pas assisté à la réunion clandestine, on t'a compté parmi les nôtres. Il va bientôt arriver par ici un chérif à qui tu dois prêter serment. ». Le soir le dit chérif est arrivé et je lui ai prêté serment. Il m'a recommandé bouche cousue, après quoi je suis parti au bureau. En s'en approchant, je l'ai trouvé entouré de tentes. J'ai alors demandé au gardien :

« Pourquoi tant de surveillances ? »

Il m'a répondu :

« Nous avons reçu l'ordre de nous rendre aux Skhounate.

« Où se trouve cette localité ? »

« Chez les Marmoucha. » Me répondit - t -il.

« Ma maison se trouve à 2 ou 3 kilomètres de ce lieu - dit. Je vais donc vous accompagner ! » lui dis-je.

Le lendemain, je me suis retrouvé dans cette montagne. J'étais accompagné de quelqu'un. Nous étions en conciliabule à la lisière de la forêt, quand des gens surgirent de nulle part. Certains portaient des turbans, d'autres non.

« Pourquoi vous continuez à me poursuivre ?! Lui dis je. C'est à cause de vous que j'ai perdu mon emploi au Makhzen !

« Nous avons déjà travaillé avec toi en prison, me rétorqua -t- il.. On a vu comment tu nous traitais, en nous disant :« Si vous voyez le capitaine ; au travail ! Mais si vous ne le voyez pas, dodo ! » Il faut que tu nous dise, quant es ce que tu vas nous rejoindre à Beni Mellal ?

« Nous avons ici une boutique et les Français veillent au grain... » Leur -dis-je.

« À telle date, on se reverra à Moulay Yaâkoub, me dit le mystérieux visiteur. Tu porteras une écharpe jaune et notre émissaire des lunettes rouges. C'est par ces signes que vous allez vous reconnaître mutuellement. »

En quittant Immouzar-des Marmoucha, j'ai dis à mon frère :

« Si quelqu'un demande après moi, dit lui que tu ne sais pas si je suis mort ou vivant ! »

« Le Monsieur est avec nous. » Abbas nous rejoignit par la suite à Tétouan :

« Maintenant que tu es arrivé saint et sauf, me dit - il, rendant grâce au Seigneur, car tu étais menacé d'arrestation à tout moment ! »

Abbas Messaâdi est arrivé avec l' un de ses amis qui poursuit ses études à Bab el Khoukha à Fès :« On t'a dénoncé à la police, lui dit ce dernier. Ils viendront te chercher ce soir. »Un mouchard est allé nous dénoncer à la police.

« Je m'en vais, les armes qui arrivent au Maroc passeront par tes mains. Tu auras une somme d'argent, et je t'indiquerais les centres de l'armée de libération. Vous pouvez constituer les premiers noyaux de cette armée. »

L'égyptien était un émissaire de Nasser qui soutenait les mouvements de libération nationale maghrébin. C'est au Caire, en effet que naquit le 9 décembre 1947 le comité de libération du Maghreb Arabe. C'est là, que l'émir Abd-el-krim, publia le 5 janvier 1948,un manifeste signé par les représentants des principaux partis nord-africains, où tous s'engagent à lutter pour l'indépendance et rien que pour elle et à n'accepter aucune négociation préalable.

Les armes expédiées d'Egypte par Nasser et Abd el Krim étaient destinés aux armées de libération du Maghreb. Une fois réceptionnées à Nador, ils ont étaient répartis entre Algériens et Marocains. La plus grosse partie des armes servira à la bataille d'Alger, le reste a été destiné principalement à Boured, Tizi Ousli et Aknoul chez les Gzenaya, à Berkine chez les Bni Waraïn, et à Immouzar - des - Marmoucha.

« Avez-vous des résistants ? », Me demande Abbas Messaâdi.

« Nous en avons. » Lui dis je.

« Combien ? »

« 400. Essentiellement des déserteurs de l'armée Française. »

Nous sommes resté à Nador jusqu'à la livraison des armes en provenance d'Egypte. Nous étions cinq personnes à réceptionner le yacht pour récupérer les armes. Voyant que je suis taciturne, Abbas me dit :

« Pourquoi ce silence ? »

« Devons nous, nous attaquer aux colons ou aux Cheikhs ? Lui dis-je. Car tuer les Cheikhs serait une erreur qui risque de nous mettre à dos leurs tribus d'origine, avant même que ne commence la bataille contre les colons.On risque de réveiller les vieux démonts du tribalisme!. »

« Donnes - moi ta photo, me dit-il finalement. C'est toi qui es désigné pour l'attaque d' Immouzer des Marmoucha, Ben Qaddour s'occupera de celle de Berkine. »

Les armes furent transportées jusqu'à Aïn Zorah. Mais une fois arrivés à Tlat Boubker, des gardes espagnols ont arrêté les convoyeurs d'armes et les ont conduits au commandant pour vérification d'identité. Ils ont prétendu qu'ils se rendaient en visite à leurs familles. Le commandant espagnol leur a répondu qu'il n'était pas dupe, qu'il comprenait leur lutte, et les laissa continuer leur chemin. Ils ont parcouru de grandes distances jusqu'à ce que le soleil se lève sur la kasbah de Msoun. De là ils ont continué vers Safsafat, où à la tombée de la nuit, on les a muni de mulets pour transporter les armes vers Berkine d'une part, et vers Imouzar des Marmoucha d'autre part. A l'approche de celle ci, en passant devant un hameau où des gens étaient en palabre, Ilyas a pu entendre l'un d'eux dire :

« Je soupçonne ces mulets d'être des convoyeurs d'armes, car je peux d'ici sentir la poudre! »Tout le monde se mit à rire de sa remarque sans trop lui accorder l'importance qu'elle mérite !

§ La résidence du commandant « Baud »

§ La caserne militaire, située au centre d'Immouzer- des -Marmoucha.

§ La caserne des Forces Auxiliaires, aux environs de la cascade.

§ Le domicile du garde forestier.

Immouzer-des -Marmoucha allait connaitre l'attaque la plus violente au Moyen Atlas. Le plan consistait à attaquer simultanément tous les points névralgiques, puis de se retirer au mont Bou Iblane, où la résistance peut se réorganiser avant d'attaquer à nouveau les forces coloniales, à la manière de la guérilla rifaine. Ils étaient 120 résistants.

" Un détachement militaire se dirigeait vers la forêt. Ceux qui s'y cachaient s'enfuirent. C'est à ce moment là que nous avons attaqué le bureau des affaires indigènes. Dkhissi Ahmed était le chef de la cellule qui s'est attaquée à la caserne des forces auxiliaires. Cinq résistants parmi lesquels Maghis Mohamed Ou Aqqa - qui a défoncé la porte du dépôt d'arme - ont attaqué l'armurerie, qui était sous la garde de quelques soldats, qui se sont enfuis par la fenêtre et se mirent à tirer sur les résistants, tuant sur le coup mon frère Maghis Mohamed Ou Aqqa."

Les assaillants s'emparèrent du poste d'Immouzar-des-Marmoucha : le magasin d'armes permit aux résistants de récupérer 300 fusils mortiers 60, plusieurs fusils mitrailleurs et plusieurs dizaines de pistolets mitrailleurs. Cependant la plupart de ces armes étaient inutilisables parce qu'on avait pris la précaution de leur retirer les culasses.

"Dés le début de l'attaque, le gardien a tiré en direction des Moujahidines. Mais une des balles de ces derniers le tua sur le coup. Les Moujahidines ont occupé la caserne jusqu'au matin. Quant à l'attaque du garde forestier, elle a aboutit à la mort de ce dernier ainsi qu'à celle de sa femme. Chevauchant leurs bêtes de somme, deux indicateurs - il s'agit du suppléant du Cheikh et du directeur de la coopérative agricole - quittèrent la localité et se dirigèrent vers le village de Serghina, de là ils se rendirent à Boulman où ils informèrent le commandant de l'attaque infligée au bureau des Affaires Indigènes d'Immouzar. Informée, l'état major de Fès envoya immédiatement un avion de reconnaissance, suivi de bataillons de tanks et d'artillerie."

« Aujourd'hui, il y aura un soulèvement général dans tout le Maroc ! »

Nous leur avons ordonné de rejoindre leurs hameaux, pour y inciter leurs familles à rallier la résistance. Dés le levé du soleil, des dizaines d'individus, hommes et femmes, affluèrent de partout vers le centre d'Immouzer."

Chez lui, le commandant d'Imouzzar fit face à trois maquisards Marmoucha . L'un était de la fraction Benaïssa, les deux autres étaient des Aït Makhlouf, la fraction d'où est issu Mimoune Ou Aqa. Le commandant en faucha deux à la mitrailleuse. Ils moururent sur le coup. Les combats se poursuivirent ainsi, jusqu'à la fin de l'après midi. Les tanks arrivaient. Les militaires arrivaient. Ils étaient accompagnés des tribus qui encerclent les maquisards. Ceux-ci prennent le maquis en escaladant les montagnes environnantes et en suivant leurs crêtes jusqu'à Nador. En première page,« La Vigie Marocaine » du mardi 4 octobre 1955, sous le titre « Nos troupes traquent les groupes rebelles », écrivait :

« Chassés des postes qu'ils avaient occupés et incendiés les hors - la - loi se sont engagés dans la montagne où sont maintenant engagés des opérations de nettoyage. La révélation que fit hier, à sa conférence de presse le général Bertron, frappa tout le monde de stupeur. Ce furent trois commandos de la zone espagnole qui, à 400 kilomètres du sud du Rif, menèrent la première attaque surprise de nuit sur le poste d'Immouzer-des-Marmoucha et massacrèrent les européens de ce centre. Qu'une telle infiltration soit possible, c'est certain, mais on juge par là même de l'audace d'un plan qui fit infiltrer si loin de son centre de départ une telle troupe et son armement, vraisemblablement par Mezguiten, Guercif et Berkine. »

Un autre article de ce même journal en date du lundi 10 octobre 1955, écrit sous le titre « des bandes rebelles des Marmoucha tenteraient de rejoindre les groupes du Nord » : « Dans le secteur sud en pays Marmoucha et Berkine, on signale de ce dernier centre, la soumission d'une fraction des Aït Makbel, comportant un millier d'habitants. Cette reddition a eu lieu hier, vers treize heures trente.

Un fusil - mitrailleur et deux fusils anglais ont été rendu par les Aït Smint à Berkine hier après midi »

En réalité les Aït Makbel et les Aït Smint sont des transhumants montagnards Bni Waraïn. Ce qui veut dire que de son côté Ben Qaddour chargé par l'Armée de Libération de l'attaque de Berkine, a finalement réussi à rallier à sa cause, ces tribus Bni Waraïn.

« Le bilan des armes rendues par la fraction Marmoucha ayant fait leur soumission est la suivante : armement français( qui avait été volé pendant l'attaque du poste) 110 fusils et mousquetons ; 6 fusils mitrailleurs ; 7 pistolets mitrailleurs ; 7 pistolets automatiques ; une mitrailleuse ; 2 bazooka ; un pistolet signaleur et un mortier.Armement étranger : 4 fusils anglais ; 2 fusils mitrailleurs anglais ; 4 pistolets automatique Allemand. »

- Maintenant vous pouvez rentrer chez vous. Vous avez notre garantie. »

- Nous ne reviendrons chez nous, qu'après le retour du Roi, lui répondit Mimoune Ou Aqqa. Car nous avons un grave litige avec les Français. Si vous, espagnols vous respectez vos engagements, nous devons rester ici jusqu'à ce que notre retour soit assuré.

- D'accord. » Leur répondit le militaire Espagnol.

" La déposition de Mohamed V était à l'origine de l'insurection

« C'est ainsi que nous sommes restés à Nador jusqu'au retour du Roi. Et c'est là que nous sommes rentrés chez nous. Nous avions fêté Abbas Messaâdi, ici même à Immouzar - des - Marmoucha où il nous a déclaré :« Si je savais que vous alliez faire tout cela, je serais venu avec vous. Maintenant, soyez en paix par la grâce de Dieu, vous qui n'avez pas trahi. »

« Il n'y a pas de traîtres parmi nous, lui rétorqua Mimoune Ou Aqqa. Les Marmoucha sont tous fidèles au Roi. Ils sont tous des nationalistes. A l'indépendance du Maroc, on m'a désigné caïd à Beni Mellal, et mon ami caïd à Missour. Les autres ont rejoint soit les Forces Armées royales, soit les Forces Auxiliaires. Depuis lors, nous sommes restés là, sans que plus personne ne demande de nos nouvelles." Des cocus de l'histoire? Is ont risqué leurs vies et celle de leurs familles, Ilyas y avait laissé celle de son frère Maghis qui aurait pu vivre centenaire comme lui, pourtant "depuis lors" plus personne n'a demandé de leur nouvelle, plus personne ne sait où se trouve Immouzer des Marmoucha qui continue à ronronner au milieu des ruines des vieilles bâtisses de la colonisation....

En 1956, Abbas Messaâdi et Sanhaji s'occupaient des commandos comme avant. Bien que certains éléments abandonnèrent le front pour rejoindre les villes les plus proches, le gros de l'Armée de Libération demeurait à ses postes et obéissait à leurs anciens chefs de Nador. Sanhaji fut convoqué au Cabinet Royal à Rabat le 9 juin 1956 à 9 heures. Avant de quitter Nador, il fixa un rendez-vous à Abbas à Taza pour le 8 juin 1956. Sanhaji l'attendit au domicile du gouverneur comme prévu jusqu'à 11 heures. Les deux responsables se rencontreront non loin de Taza où Sanhaji fit savoir à Abbas Messaâdi son départ pour Rabat. Mohamed V lui proposa alors d'aller en pèlerinage à la Mecque. Sanhaji fit savoir au Souverain que : « les circonstances actuelles ne me permettent pas d'effectuer le pèlerinage. L'armée de libération est convoitée par les partis politiques qui cherchent à l'exploiter à des fins personnelles. »

« Abbas fut enlevé à Fès et les kidnappeurs prirent la direction de Taounate. Aussitôt j'ai téléphoné à Nador à Sanhaji que j'ai trouvé dans une colère extrême. Il me fixa un rendez vous à Taza le lendemain matin., soit le 28 juin, chez M'hamed khyari, gouverneur de Taza, qui était leur ami. »

A Taza, Sanhaji pria le gouverneur de contacter le gouvernement ou directement le Roi, pour que l'affaire Abbas Messaâdi soit considérée dans les quarante huit heures. Autrement, ce serait à l'Armée de Libération de régler le problème à sa façon. Surprise ! L'arrivée du Prince Moulay Hassan fut annoncée. Il fallait se dépêcher pour l'accueillir à la base de Taza. Effectivement, SAR débarqua en secret et sans escorte de l'avion, accompagné de Driss M'hamdi ministre de l'intérieur. Il portait la tenue kaki et la casquette de Général. Le gouverneur lui présenta alors Sanhaji et Mellal. Tous les cinq prirent la direction de la préfecture de Taza. Dans une salle de la préfecture, le Prince s'adressa aux quatre hommes en ces termes : « Messieurs, Sa Majesté le Roi Mohamed V désire que le calme et la paix règnent dans la région et que l'Armée de Libération intègre les fonctions publiques et les rangs des Forces Armées Royales du Maroc indépendant. Quant à l'affaire Abbas, elle sera réglée par moi-même. »

Selon le témoignage de Mellal Qaddi :

« Au cours de l'interrogatoire des suspects arrêtés du commandos de Mohamed Hajjaj, deux éléments qui avaient participé au meurtre, passèrent aux aveux.. Il s'agissait d'un certain M'barek Marzouki et d'Ahmed Mounir qui indiquèrent l'endroit où feu Abbas Messaâdi était enseveli. C'était à Aïn Aïcha, neuf kilomètres au Sud de Taounate, dans un champ fraîchement labouré où on trouva le corps de la victime couvert de mottes de terre. On le déterra, déjà en décomposition avancée, et on le mit dans une couverture. On trouva la voiture du martyre au fond d'un ravin, elle était balancée certainement du haut d'une pente raide. Abbas Messaâdi sera finalement enterré à Fès. En signe de reconnaissance, le Prince attribua au martyre Abbas Messaâdi, le grade de commandant à titre posthume. »

Abdelkader MANA

d'Abdelkader Mana, auteur de l'article sur Mimoun Ou Aqqa d'Immouzer des Marmoucha

La Tache du sud de Taza 1923-1926

La Tache du sud de Taza

La réduction de la « Tache de Taza »

1923 - 1926

Fait exceptionnel au Moyen Atlas : la chaîne de Bou Iblan forme, dans sa partie centrale, une véritable séparation, isolant nettement de la région de Taza, le pays des Marmoucha: un pays montagneux, imposant par ses dimensions, son altitude, et par le nombre et la valeur des ses farouches guerriers Marmoucha, décidés à se défendre à outrance. « Tribu obstinée entre toutes de la montagne berbère, n'entendront pour finir, que la seule voix qui répond au bouillonnement de leur cœur ; l'appel au combat, souligne le chef des opérations militaires. L'attachement à leur indépendance l'emporte toujours. Et lorsque nos colonnes s'apprêtent à lever le camp, pour pénétrer dans le pays insoumis, c'est chaque fois l'âme guerrière de ces tribus qui a le dernier mot. »

Bou Iblan

Dans la région de Marrakech, le développement de la politique coloniale s'appuyant sur les « Grands Caïds » - Glaoui, Goundafi, Mtouggui - a permis de limiter les opérations militaires au strict minimum. Dans le Nord, à la limite des trois régions de Taza, Fès et Meknès, la zone montagneuse insoumise du Moyen Atlas appelée « tache de Taza » a nécessité la mise en œuvre de la majorité des moyens militaires dont a disposé la France au Maroc en 1923.

« Je suis né au mois de mars de 1926, nous dit Ahmed Mezred, notre hôte.L'année où la France a attaqué Tamghilt et Talzemt. Ils avaient déjà attaqué en 1925, mais on les a repoussé. Ils sont revenus à la montagne. L'occupation eut lieu en 1926. Sept bataillons s'étaient retrouvés à Meskeddal. Un bataillon est arrivé d'Ahermoummou, un autre par Meghraoua, un troisième par Berkine, un quatrième par Oulad Ali, un cinquième par Immouzer des Marmoucha , et un autre par Aderj. Ils eurent des accrochages avec la population et brûlèrent Talzemt. Ils ont brûlé toutes les maisons. Les gens se sont enfuis dans la montagne. Certains sont morts, d'autres ont pu revenir. Ils sont passés par Tamghilt pour rentrer à Talzemt. C'est là qu'avaient converger tous les bataillons. Après quoi, tout le pays était occupé. »

Garouaou

Le Moyen Atlas et l'Atlas central préoccupaient particulièrement le résident général Lyautey et ses collaborateurs. Les opérations des années 1920 à 1923 leur furent entièrement consacrées, sans que toutefois la dissidence s'effondrât. Jusqu'en 1926, la région montagneuse située au sud de Taza et s'étendant jusqu'à la haute plaine du Guigou restait dissidente, sous le nom de Tache de Taza.Le programme des opérations militaires de 1923, ne consistait pas à occuper intégralement toute la Tache de Taza. Mais à n'y laisser, comme bled inviolé que des îlots où les conditions d'existence pour les familles et les troupeaux, et les besoins de relations entre tribus, rendus impossibles par le réseau d'ouvrages militaires, devront fatalement, amener la soumission de ces irréductibles Marmoucha.

La Tache de Taza

Dans

son ouvrage sur « la pacification de l'Atlas central », le général

Guillaume, note que « les communications avec l'Algérie ne peuvent être

garanties, tant que le Moyen Atlas, au sud de Taza, n'est pas

maîtrisé. »Il s'agissait pour Lyautey, d'empêcher à tout prix, la

jonction entre les groupes insoumis les plus importants de la Tache de

Taza, en particulier les Bni Waraïn et les Marmoucha, et la dissidence

rifaine d'Abd El Krim. En

1925 Abd el-krim activait sa propagande auprès des Beni Waraïn au Sud

de Taza, auquel il envoyait même des subsides en argent pour les

encourager à monter une attaque sur le front Beni Waraïn en liaison

avec l'offensive déclenchée par les Rifains sur le Haut Leben. Des

essais de harka sont tentés par Sidi Raho, Sidi Ali Seghrouchni, et Sidi

Mohamed Belgacem Azeroual, mais s'ils trouvent quelques échos dans le

Nord, les efforts échouent dans le Sud où le Tichoukt(10 juillet 1925),

le Tagrout N'Aït Saïd(20 août) sont occupés.

Boukamouj

La

valée de Tamghilt, attaquée à deux reprises par les troupes coloniales:

en 1923 et en 1926.Cette valée porte le nom de loued Tamghilt qui la

traverse après avoir passé par la cuvette de Talzemt

Au loin le djebel Ayad où eurent lieu d'importants cambats en 1925

Les combats de mont Bou Kamouj qui finirent en 1923 en une confrontation brutale avec les Marmoucha dans la vallée de Tamghilt

b) Le front de Tichoukt devant lequel, les dissidents Aït Seghrouchen, enserrés par un système de postes qui entourent complètement la montagne tendent à se désagréger.

c) Le front des Mamoucha ou groupe dissident des Oulad Ali et des Beni Hassan reste intact. Après la disparition du chérif Moulay M'hamed Seghrouchni mort le 23 janvier 1925, son deuxième fils, Sidi Akka, hérita de sa « baraka », mais non de son influence et n'a pu empêcher Moulay Abdellah, dernier fils de Moulay M'hamed, de faire sa soumission le 15 février.

Juste après la reddition d'Abd El Krim, le 20 mai 1926, l'aviation française a effectué plusieurs bombardements dans la région de Tichoukt : la reddition d'Abd el Krim, a permis d'envisager, dés la fin de mai, d'achever les opérations commencées depuis 1923 dans la Tache de Taza, qui représente un pays montagneux, imposant par ses dimensions, son altitude et par le nombre et la valeur de ses guerriers : 3000 Bni Waraïn et Marmoucha, guerriers farouches, sont décidés à se défendre à outrance.

Non loin de la cuvette de Talzemt se trouve la très belle forêt de Taffert peuplée de cèdres presque purs. On ne peut douter que ce Moyen Atlas oriental a été couvert d'admirables forêts que les pasteurs ont incendié. On a le cœur serré devant cette dévastation insensée qui, se traduit rapidement par un dessèchement du sol et la ruine du tapis végétal. Ainsi dépouillée de sa parure de forêt, la haute montagne apparaît de loin, très désolée.

Cédraie de Tafferte

Aux abords de Meskeddal, Ahmed Mezred nous décrit en vieux pâtre la transhumance dans la tache de Taza :

« Nous autres, fraction Aït Ben Aïssa des Marmoucha, nous transhumons l'été à Meskeddal, au mont Guerrouaou et à Talzemt. Et l'hiver, on s'en va vers les pâturages d'Ahermemmou, du Manzal, et des Bni Yazgha. On va aussi à Tahla, chez les Bni Waraïn et à Matmata. On transhume dans tous ces endroits. A l'époque il n'y avait pas de camions, les transhumants se déplaçaient à pieds durant huit à dix jours avec leurs troupeaux, leurs bêtes de somme et leurs tentes. Ils transportaient leur blé et leur fourrage. Les uns se dirigeaient vers l'Ouest, les autres vers l'Est. D'autres vont vers la Moulouya. C'est ainsi que se déroulait la transhumance. Maintenant le transport se fait par camions. Dés que le climat se réchauffe, on monte là haut et chacun rejoint son pâquis : les pâturages des Aït Abdellah s'étendent de tel endroit à tel autre. Ceux des Aït Ben Aïssa, de tel autre borne à telle autre. Voici les pâturages des Aït Lahcen et voilà ceux des Bni Smint. Ou encore ceux des Aït Bou Illoul, des Aït Lahcen et d'Almis. Chacun dispose de son propre pâturage, d'une superficie clairement délimitée. Et quand quelqu'un manque de quoi que ce soit, nous l'accueillons s'il vient chez nous. »

Meskeddal, haut lieu de la transhumance d'été des Marmoucha et des Bni Waraïn

Meskedal est un immense plateau sur les pentes Ouest de Bou Iblane, qui jouit d'un climat tempéré en toutes saisons ; herbeux et bien arrosé, il est le lieu d'élection des transhumants montagnards, leur capital.

Comme partout ailleurs en haute montagne , en occupant Meskeddal par deux colonnes qui s'y sont retrouvées en 1926, l'une en provenance de Berkine à l'Est et l'autre en provenance d'Immouzer des Marmoucha à l'Oust; la stratégie de l'état major établi à Meknès que dirigeait alors le général Poymerau,visait à interrompre le mouvement saisonnier pleine - montagne si vital pour la survie des transhumants Marmoucha - Bni Waraïne.

Habitat de pasteurs-nomade sur les platureux paquis de Mekeddal

Ainsi donc tout le monde se retrouve pour la transhumance d’été à Meskeddal et à Guerrouaou et quand l’hiver arrive, les uns descendent vers les bord de la Moulouya à l’Est de Bou Iblan et les autre se dirigent vers les bords de l’Innaouen et de l’oued Sebou, à l'Ouest de cette même montagne.

A cette altitude, on s'imagine que des massifs de plus de trois mille mètres devaient déterminer d'abondantes précipitations. Cette illusion est fortifiée par la vue de la neige qui couvre les cimes pendant plusieurs mois. Il semble en réalité que les conditions soient plus favorables à la conservation de la neige tombée, qu'à la fréquence des chutes. Ainsi s'explique la dure situation des Marmoucha dont les troupeaux doivent quitter le pays en hiver, parce qu'il fait trop froid, et en été parce qu'il fait trop sec.

En 1926, la cuvette de Talzemt fut l'objet d'attaques convergentes de sept bataillons français, à travers les cols de Tizi Ouidal, de Tizi N'tmalout, de Tizi N'Taïda et de Tizi N'trial. A la lisière des Bni Waraïn et des Marmoucha, Talzemt occupe en effet un verrou stratégique, par où transite obligatoirement toute transhumance. C'est une brèche transversale où confluent trois oueds pour former la rivière principale de Tamghilt. Ces troupes qui visaient ainsi à réduire cette ultime poche de résistance de la Tache de Taza, provenaient principalement de Meknès, mais aussi de Taza et de Guercif. Trois colonnes combinées, ayant pour objectif les trois points vitaux de la dissidence, sont organisées et entrent en action dés le 7 juillet 1926. Vingt jours de luttes acharnées et d'efforts opiniâtres rendent les français maîtres de la grande Tache dissidente de Taza.

A cause des luttes intertribales qui remontent à avant l'arrivée de la France : les nôtres avaient alors attaqué la tribu du caïd Âmar, en brûlant ses maisons. Ils étaient revenus de cette expédition punitive avec du miel, du beurre ronce, des sacrifices, des troupeaux, et avaient tué des gens là bas. Et quand ceux-ci étaient arrivés ici dans le sillage de l'armée française, ils s'étaient dits : nous aussi on va ruiner leurs demeures. C'est ainsi qu'ils avaient brûlé tous nos maisons. Puis est venu à Tizi Ouidal, le caïd Ali Ou Assou des Alaham. C'est là qu'eut lieu la bataille. Le colonel était à la montagne de Tamghilt, avec ses tanks et son arsenal .Un déserteur marocain nous a rejoint ici, en venant de je ne sais où ; d'Ifran, de Meknès, ou de Fès ? Il avait déserté l'armée française, pour venir combattre du côté de la dissidence avec son fusil mitrailleuse. C'est lui qui a fait tomber l'avion. Il s'est attaqué au colonel et à l'armée française. Il tirait sur eux au mont Tamghilt. Il tuait 15 à 20 soldats ennemis d'un coup. Une centaine. Jusqu'à ce que périrent 3000 soldats.

Tous ceux qui étaient venus d'Ahermoummou, de Maghraoua, d'Oulad Ali, d'Immouzer des Marmoucha, d'Aderj et de Berkin, se sont retrouvés ici, d'où les nôtres s'étaient enfuis vers la montagne. Ils avaient tout emporter avec eux dans cette montagne : leurs moissons, leurs tentes, leurs réserves de beurre ronce. Ils sont parti là bas sur ce piton qu'on appelle le rocher roux. Ils s'étaient réfugiés là bas jusqu'à ce qu'à l'occupation de tout le pays par la France.

Ce qui est mort est mort, et ce qui est blessé est blessé. Mon grand père figurait parmi les blessés. A l'époque, ils ont voulu le nommer caïd. Les Français étaient bien renseignés sur la situation à Marmoucha. Dés leur arrive, ils ont dit : qui devrons nous nommer caïd à Talzemt ? On leur a répondu : un tel, parce qu'il est le plus connu de sa communauté. On amena alors grand père qui était blessé, dans la seule pièce qui n'a pas été brûlée. C'est là que le médecin venait le soigner sur ordre du colonel.. En attendant son rétablissement l'intérim fut assuré par un dénommé Moulay Lahcen. Dés son rétablissement, il était devenu Cheikh. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la bataille.

Il existe encore dans la cuvette de Talzemt, une bombe vestige des combats de 1926. Mais la décision de réduire la Tache de Taza, remonte à 1923. En effet, au mois de juillet de 1923, le général Poeymirau passe à l'attaque dans le sud de la Tache de Taza. Jusqu'alors le poids de la lutte a principalement pesé sur les Aït Seghrouchen. Les Marmoucha, moins éprouvés, paraissent hésitants, néanmoins, ils ne cèderont pas.L'offensive est déclenchée le 17 juillet 1923. Les bataillons de légion occupent les crêtes, mais les escarmouches avec les Marmoucha dégénèrent peu à peu en un violent corps à corps. La légion avance avec peine sous un feu nourri. Au piton d'Issouka, les légionnaires eurent 31 tués et 101 blessés dont 6 officiers.

Cuvette de Talzemt, assise territoriale des Aït Benaïssa, fraction Marmoucha

L'encerclement d'Abadie et de ses troupes

On peut lire sur la stèle commémorative :

« Le 10 septembre 1925, au combat du Djebel Ayad, cerné dans un ksar avec un groupe de partisans et Mokhaznis, le lieutenant ABADIE, a sacrifié sa vie pour sauver celle des hommes de son groupe. Officier d'une bravoure légendaire, maintes fois manifestée depuis trois ans, dans tous les combats du sud de la Tache de Taza. »

C'est dans ce village que le lieutenant Abadie et ses hommes, s'étaient retranchés, tandis que les Marmoucha les encerclaient. On voit encore les traces des combats sur les murs du hameau.

Les Aït Benaïssa sont arrivés en brandissant un drapeau. En arrivant ici ils sommèrent Lieutenant Abadie en lui disant de quitter la maison des gens. Mais il ne voulait pas sortir. Les goums lui dirent que ces gens ne vont pas tirer, on va se diriger vers Dar Bouâzza, en emportant avec nous le bois et tout le reste. Ils n'ont plus de quoi tirer sur nous. Ils vont même nous immoler un taureau en guise de soumission. Mais eux ont refusé la réconciliation. Une fois passée la nuit, ils ont lâché les eaux le lendemain matin. Les goums dirent à leur lieutenant Abadie : essaie de sortir pour vérifier s'ils sont toujours là. Mais eux se cachaient. Il est effectivement sorti sans qu'ils lui tirent dessus. Une fois qu'il a traversé de l'autre côté, il tira une détonation comme signale pour que les autres sortent aussi. Dés que les goums ont quitté leur cachette, on se mit alors à leur tirer dessus. Rares sont ceux qui ont pu s'échapper. Ils ont tué Abadie et ont brûlé sa dépouille ici, comme c'est indiqué dans la stèle commémorative qu'on vient de voir.

Le vieux Ben Aïssa se souvient :

« Que Dieu bénisse cette femme qui a allumé le bûcher et jeté dans la marmite, les grenades et les munitions, qui ont explosés au milieu de la soldatesque les obligeant à sortir dehors. Il y en a qui ont été blessés ou touchés. Ce n'est qu'après l'explosion qu'ils ont tué cette femme courageuse. En sortant dehors, ils se sont embourbés dans la boue et l'eau lâchée par la dissidence. Ne pouvant plus fuir, ils ont été massacré : peu d'entre eux ont pu rejoindre là haut, leur caserne. Le lieutenant Abadie était fait prisonnier. C'est quelqu'un de chez nous à Talzemt qui l'avait tué. Il s'agit d'un certain Âssou. C'est lui qui avait emporté avec lui son fusil au manche couvert d'argent. Quand la France est arrivée, il l'ont amené jusqu'ici et l'ont fusillé. Il est originaire de chez nous à Talzemt, du hameau des Aït Mahraz. »

Au soir , devant l'étable en bois de cèdre de notre hôte Ahmed Mezred, l'Amdyaz (chansonnier) des Marmoucha improvisa une chanson qui raconte l'encerclement et la mise à mort d'Abadie par ce fusil a la crosse d'argent ainsi que cette femme Marmoucha qui a jeté dans la marmite, les grenades et les munitions, qui ont explosés au milieu de la soldatesque les obligeant à déguérpir de son village...

L'oued Tamghilt qui prolonge celui de Meskeddal, traverse la fraction Marmoucha des Aït Mama, et se déverse dans l'oued Sebou. C'est là qu'avait eu lieu la bataille avec la France : il y eu des morts et des prisonniers. Les nationalistes ont lutté. Les français sont revenus et ont établi trois ouvrages militaires : l'un à Talzemt, un autre à Immouzer des Marmoucha et un troisième à Almis Marmoucha. Trois ouvrages. Ils nous ont colonisé jusqu'en 1955, l'année où ils ont té attaqué par l'Armée de Libération, et enfin la France est partie.Les Français qui avaient réussi en 1926, d'empêcher la jonction entre dissidence rifaine et celle de la Tache de Taza, ont échoué à le faire à la veille de l'indépendance du Maroc. En effet, le soulèvement simultané du 2 octobre 1955, chez les Gzenaya du Rif et les Marmoucha, avait précipité l'indépendance du Maroc.

Abdelkader MANA

UN PEU D'HISTOIRE :Qui sont les Berbères :

Qui sont les Berbères :

Lorsqu'on parle des Berbères, il semble plus facile de dire ce qu'ils ne sont pas que ce qu'ils sont.

Ils n'appartiennent pas à une race, pas à un peuple, pas à une religion. Et pourtant, ils existent. Il existe une certaine authenticité berbère. Et elle ne date pas d'hier puisque les Berbères sont parmi les premiers habitants du Maghreb au sens large (Algérie, Maroc, Tunisie, Libye et Mauritanie actuelles) depuis plus de 5 000 ans.

.

Ont-ils, un jour, constitué une civilisation ? ardons nous bien de tenter de répondre ici à une question que beaucoup se posent encore.

Alors, je vais me contenter de citer l'Universalis pour les caractériser :

"Le mot Berbères, emprunté par le français à l'arabe et par ce dernier au latin, a perdu très tôt son sens primitif d'« étranger à la civilisation gréco-romaine ». Il désigne aujourd'hui stricto sensu un groupe linguistique nord-africain : les berbérophones, ensemble de tribus qui ont parlé ou parlent encore des dialectes apparentés à un fonds commun, la « langue » berbère [...]

La langue berbère représente, en Afrique du Nord et jusqu'au-delà du Sahara, le seul lien d'une communauté de plus de douze millions d'hommes. Mais c'est une communauté qui s'ignore parce que les groupes fort divers qui la composent sont dispersés sur d'immenses territoires. Partout minoritaire, le berbère n'est la langue officielle d'aucun État. Malgré quelques tentatives limitées, il n'a jamais accédé au rang de langue écrite."

Précision importante : Le mot Berbère a une connotation péjorative qui le rapproche beaucoup de barbare.Les Berbères s'identifient eux-mêmes par le nom de leur groupe (Touareg, Kabyle, Chleuh) et utilisent le mot Imazighen, qui signifie «hommes libres» pour désigner l'ensemble des Berbères. Nous n'utiliserons ici le mot Berbère que pour faciliter la compréhension et sans le moindre irrespect.

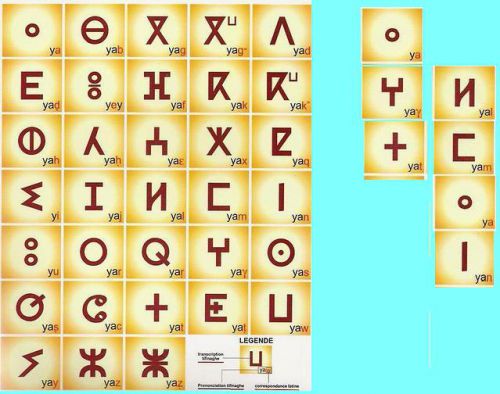

Nous allons donc tenter, sur cette page, de faire connaissance avec le calendrier amazigh (L'amazighe étant la langue des Imazighen).

Où vivent les Berbères :

La répartition actuelle des Berbères peut être esquissée en délimitant les aires géographiques de l'usage de la langue amazighe . On parle amazighe, sporadiquement, à l'intérieur d'un espace africain compris entre l'océan Atlantique, la Méditerranée et le tropique du Cancer. D'est en ouest, des populations berbérophones subsistent actuellement :

– en Égypte, dans l'oasis nord-occidentale de Siouah;

– en Libye, dans le djebel Nefousa et les oasis de Ghadamès, de Sokna, d'Aoudjila, mais également sur la côte à Zouara;

– en Tunisie, sous forme d'enclaves en voie de disparition, notamment dans les villages de l'île de Djerba, à Tamezret au nord de Matmata, à Chenini et à Douiret, à l'est de Tataouine.

– en Algérie. La Kabylie est de loin la plus importante région berbérophone d'Algérie et les deux tiers des Berbères de ce pays sont kabyles; l'Aurès abrite une importante communauté chaouïa et le Mzab un autre groupe berbérophone ; quelques îlots subsistent également dans les monts des Ksour du Sud oranais, dans les régions de Gourara et de Ouargla et, au nord, dans les djebel Bissa et Chenoua.

– au Maroc. Trois grandes zones de dialectes berbères couvrent les régions montagneuses de ce pays; au nord du Rif, le dialecte tarifit ; au centre, dans le Moyen Atlas ainsi que dans une partie du Haut Atlas, le dialecte tamazight; au sud-sud-ouest, dans le Haut Atlas, l'Anti-Atlas et le Sous – qui forment le pays chleuh –, le tachelhit.

– en Mauritanie, dans une région située au nord du fleuve Sénégal, le parler zenaga est attesté chez des populations du Trarza.

À tous ces espaces de parlers amazighe, il faut ajouter un grand territoire parcouru par les nomades chameliers touaregs, dont le nombre est évalué à 400?000. Ils constituent un groupe berbérophone important, éparpillé inégalement sur le Niger, le Mali – pour les deux tiers –, l'Algérie (Ahaggar, Ajjer), la Libye (Ajjer), le Burkina Faso (Udalen) et le Nigeria.

Il faut également tenir compte d'une importante diaspora Imazighen disséminée dans les grandes villes de l'Afrique du Nord, mais aussi en Europe. La France compte environ 600 000 immigrés Imazighen marocains et algériens, ces derniers étant essentiellement Kabyles.

Source : Encyclopédie Hachette

Une carte des populations Imazighen a été dressée en 1994 par Le Monde Diplomatique (www.monde.diplomatique.fr).

|

|

Répartition des Berbères en Afrique du nord. © 2004 Le Monde diplomatique |

LE CALENDRIER :

Après la lecture des pages consacrées au calendrier julien et au calendrier grégorien, nous savons que la différence entre les deux est que les années séculaires (1600, 1700, 1800, 1900, 2000) sont bissextiles dans le calendrier julien (puisque divisibles par 4) alors qu'elles sont "normales" dans le calendrier grégorien sauf celles qui sont divisibles par 400, (1600 et 2000). Du fait de cette règle, il y a un jour de plus de décalage entre les deux calendriers tous les 128 ans et trois jours tous les 400 ans.

Nous savons aussi que, pour corriger des retards sur lesquels nous ne reviendrons pas, la réforme grégorienne supprima 10 jours au calendrier julien en 1582 et fit passer du 4 octobre 1582 (mort du calendrier julien) au 15 octobre 1582 (naissance du calendrier grégorien).

Mais pourquoi évoquer ces deux calendriers dans une page consacrée au calendrier berbère ?

Tout simplement parce que la structure du calendrier berbère tient de celle de ces deux calendriers.

Historiquement, cette structure tiendrait du calendrier julien qui s'est répandu au Maghreb durant la période romaine.

Et, autant le dire tout de suite, le premier jour de l'année du calendrier berbère correspond actuellement au 12 janvier du calendrier grégorien. Il semblerait donc que le calendrier berbère soit un calendrier julien pur et dur. Sauf que le premier januarius du calendrier julien correspond actuellement (an 2004) au... 14 janvier 2004 du calendrier grégorien. Pourquoi cette différence de 2 jours ?

Deux réponses entre lesquelles j'avoue que je suis incapable de trancher :

- La première est que le calendrier berbère est un calendrier julien natif. Ce qui veut dire que le début de l'année (par rapport au calendrier grégorien) change tous les 128 ans. Dans ce cas, il y a erreur quand à la concordance entre ce calendrier et le calendrier grégorien. La concordance actuelle est celle des années 1701 à 1800 du calendrier grégorien. Deux changements auraient donc été oubliés.

- La seconde est que le calendrier berbère actuel est un calendrier grégorien (qui accepte la règle des 400 ans) qui n'aurait pas accepté, à un certain moment, le décalage initial de 10 jours. Dans ce cas, le début de l'année sera toujours le 12 janvier du calendrier grégorien.

Pour connaître la réponse exacte, il suffirait de savoir si le calendrier berbère de 1900 comptait ou non 29 jours en février.

Bien entendu, l'idéal serait de savoir qui a mis en œuvre ce calendrier et quelles sont ses règles de construction.

A ce sujet, et bien que je puise rarement mes sources sur le Net, je suis tombé, en cherchant une réponse aux questions que je me posais, sur un texte qui m'a laissé perplexe et que je vous livre (la partie coloriée l'a été par mes soins ) :

| S H E S H N A Q et le calendrier AMAZIGH

Par : Amar NEGADI A PROPOS DU CALENDRIER |

Inutile de dire que je suis preneur de toute information qui puisse être une réponse ou le début d'une réponse aux questions que je me pose et que je peux résumer par "quelles sont les règles qui régissent le calendrier berbère ?"

Époque du calendrier berbère.

Époque est prise ici au sens de point de départ.

Cette Époque correspond à l'an 950 av. J.-C. Elle serait l'année de l'accession au statut de Pharaon d'Égypte d'un Berbère qui fondera la XXII ème dynastie sous le nom de Chéchonq Ier. Cette consécration sera légitimée par le mariage de son fils, Osorkon, avec la fille de Psoussens II, la princesse Makare. Notons que les dates actuellement retenues pour le règne de Chéchonq Ier sont 945-924.

|

Cartouche de Chéchonq Ier, fondateur de la XXII ème dynastie. L'orthographe de son nom peut être aussi : Sheshonq, Sheshonk, Sheshanq, Seshanq, Chechonk, Chechanq, Schoschenk. |

|

L'an 2004 du calendrier grégorien correspond donc à l'an 2954 du calendrier berbère.

Les mois du calendrier berbère.

Ces noms sont les suivants dans différents dialectes :

|

MOIS |

LATIN |

KABYLE |

MAROC CENTRAL |

CHLEUH |

TOUAREG |

ARABE DIALECTAL* |

| Janvier | Januarius | Yannayer, Nnayer | Ennayer | Innayer | Innar | Yeneyar, Yannayar |

| Février | Februarius | Furar | Febrayer | Khubrayer | Forar | Frayer |

| Mars | Martius | Meghres | Mars | Mars | Mars | Mars |

| Avril | Aprilis | Yebrir, Brir | lbril | Ibrir | Ibri | Abril |

| Mai | Maïus | Mayyu, Maggu | Mayyu | Mayyu | Mayo | Mayyuh |

| Juin | Junius | Yunyu, Yulyu | Yunyu | Yulyu | Yunioh | Yunyoh |

| Juillet | Julius | Yulyuz | Yulyuz | Yulyuz | Yulyez | Yulyuh |

| Août | Augustus | Ghucht | Ghucht | Ghucht | Ghuchet | Ghucht |

| Septembre | September | Chtember | Chutanbir | Chutanbir | Chetember | Chtember |

| Octobre | October | Tuber, Ktober | Ktuber | Ktuber | Tuber | Ktuber, Aktuber |

| Novembre | November | Nwamber, Wamber | Ennwamber | Ennwamber | Wanber | Nunember |

| Décembre | December | Djember, Dudjember | Dujambir | Dujambir | Dejamber | Djanber |

* : L'arabe dialectal est celui qui se parle dans la vie courante. Il ne peut être écrit, sinon sous forme de codes libres. On l'oppose à l'arabe classique qui est la langue du Coran.

Contenu du calendrier berbère.

Le "moule" étant construit, en l'occurrence c'est le calendrier julien, il ne nous reste plus qu'à en définir le contenu. La référence au calendrier julien s'arrête à la construction et à la dénomination des mois. Inutile d'y chercher des calendes, ides ou autres nonnes. Tout le contenu est de tradition purement berbère. Et cette tradition est orientée vers l'activité agricole. Le calendrier berbère est un calendrier traditionnellement agraire.

Chaque groupe berbère va avoir sa propre répartition des activités agricoles même si on peut trouver des éléments communs. C'est ainsi que Marceau Gast peut parler d'un "calendrier de la faim" à propos de celui des Touaregs de l'Ahaggar.

Le premier des éléments communs à chacun des calendriers des groupes Imazighen est la division de l'année en saisons :

|

SAISON |

NOM |

DÉBUT (Berbère) |

DÉBUT (Grégorien) |

| Printemps | Tafsut | 14 furar | 28 février |

| Eté | Awil ou Anebdu | 17 maggu | 29 mai |

| Automne | Amiwan | 18 Ghucht | 30 août |

| Hiver | tagrest | 17 novembre | 29 novembre |

Chaque saison est elle-même divisée en parties différentes selon les activités des groupes et les caractéristiques du climat. Mais, à l'intérieur de ces sous-parties de l'année (ou parties de la saison), on peut encore trouver des éléments communs. C'est par exemple le cas pour l'hiver où on trouve deux grandes périodes nuits noires (au cœur de l'hiver) et nuits blanches (annonciatrices de la belle saison). De même on trouvera une opposition jours fastes/jours néfastes. Même si la période de ces jours n'est pas la même d'un groupe à l'autre, les croyances qui y sont attachées sont, elles, les mêmes : ne pas toucher aux instruments de labour, ne pas faire travailler les bêtes... bref, laisser reposer la terre. On comprend facilement que si le but de cette période est identique partout, la date de son début peut varier d'un lieu à l'autre. C'est bien le but d'un calendrier agraire.

Autre caractéristique à noter, celle de l'existence de Tawurt n usegwass qui sont les portes de l'année. A l'instar des portes d'une maison qui laissent passer d'une pièce à l'autre, elles permettent de laisser passer la Terre des jours chauds aux jours humides, des jours humides aux jours froids et ainsi de suite. Ces portes marquent, bien entendu, le passage d'une saison à une autre.

Deux mots sur le début de l'année :

Le nouvel an (ixf u segwas ou anezwar u segwas) donne lieu, le soir, à Imensi u menzu n yennayer qui est le dîner du premier jour de janvier. Il est copieux, à base de couscous et de volailles. On dispose autour du plat commun les cuillères des absents. Il est bon, ce jour là, que les choses entreprises soient terminées.

En guise de conclusion.

Bien attachant(s), ce(s) calendrier(s) berbère(s). On prend un calendrier existant, julien ou grégorien, qui ne dérive pas trop par rapport à l'année solaire et on y attache des activités de tous les jours, agricoles en plus grande partie. On est bien loin des calendriers religieux de tous types. En fin de compte, c'est le calendrier hopi amélioré quant à son fonctionnement. Nos amateurs de calendriers du jardin s'y retrouveront.

www.louisg.net/C_berbere.htm -

HISTOIRE DES AMAZIGH EN 100 DATES POUR RACONTER 12000 ANS D'EXISTENCE

Préhistoire et Protohistoire / Les débuts de l'histoire / Les royaumes

berbères / La colonisation romaine et la résistance berbère / Les Vandales

/ La reconquête byzantine / Début la conquête arabe et résistence des

Berbères / L'islamisation et les hérésies berbères / Royaumes arabes et

berbères / Les grands empires berbères : les Almoravides / Les grands

empires berbères : les Almohades / De nouveau les royaumes berbères :

Hafçides, Abdelwadides, Mérinides / La période ottomane / La colonisation

européenne et la lutte pour l'indépendance

Source : Guide de la culture et de la langue berbères > M.A. Haddadou

Préhistoire et Protohistoire ^^haut

10000 avant J.C. : Développement de la civilisation Ibéro-maurusienne en

Afrique du Nord.

7000-5000 avant J.C. : Civilisation capsienne. Apparition des

proto-méditérranéens, ancêtres des Berbères.

6000-2000 avant J.C. : Civilisation néolithique en Afrique du Nord et au

Sahara.

3300 avant J.C. : Mention sur les documents égyptiens de la bataille entre

les armés de pharaon et les libyens (tehenou).

Début du 13ème s. avant J.C. : Ramsès II enrôle des Libyens pour combattre

les Hittites.

Vers 1189 avant J.C. : Ramsès II installe des Libyens près de Memphis:

domination libyenne sur la moyenne Égypte.

1000 avant J.C. : Implantation phénicienne sur les côtes de l'Afrique du

Nord.

Les débuts de l'histoire

Vers 950 avant J.C. : Un libyen, Shashonq Ier, fonde la 22ème dynastie

égyptienne.

Vers 814 avant J.C. : Fondation de la ville de Carthage.

5ème-4ème s. avant J.C. : Formation des Royaumes berbère: Royaume de

Maurétanie à l'ouest, Royaume des Massaessyles et des Massyles au centre

et à l'est. Expansion carthaginaoise en Afrique.

Vers 331 avant J.C. : Expédition d'Agathocle. Ailymas roi des Lybiens.

269-268 avant J.C. : Occupation de Messine par les Carthaginois. Début de

la première guerre punique.

239-237 avant J.C. : Les Libyens conduits par Matho, se révoltent contre

les Carthaginois et occupent Tunis, Utique et Bizerte.

Les royaumes berbères

220 avant J.C. : Syphax, roi des Numides Massaessyles.

218 avant J.C. : Deuxième guerre punique. Hannibal franchit les Alpes et

occupe la vallée du Pô.

204 avant J.C. : Le général romain P. Cornelius Scipion (Scipion

l'Africain) s'allie avec Massinissa contre les troupes coalisées de Syphax

et de Carthage

203 avant J.C. : Défaite de Syphax. Massinissa annexe Cirta et en fait sa

capitale

174-150 avant J.C. : Massinissa reprend progressivement les villes et les

territoires sous dominations carthaginoise.

150 avant J.C. : Guerre punico-numide. Les Carthaginois sont écrasé à

Zama.

148 avant J.C. : Mort de Massinissa. Partage du Royaume Massyle entre ses

fils.

146 avant J.C. : Destruction de Carthage. Début de l'occupation romaine en

Afrique du Nord (création de la province d'Afrique).

134 avant J.C. : Jugurtha, neveu de Micipsa, se distingue au siège de

Numance, en Espagne.

118 avant J.C. : Mort du roi Micipsa. Jugurtha est associé aux affaires du

royaume.

116 avant J.C. : Jugurtha chasse ses cohéritiers et unifie la Numidie.

Arbitrage de Rome qui partage le pays.

112-104 avant J.C. : Guerre contre les Romains. Après une longue

résistance Jugurtha est livré par son beau-père Bocchus, le roi de

Maurétanie.

Début du Ier s. avant J.C. : Règne des rois vassaux.

La colonisation romaine et la résistence berbère

Vers 82 avant J.C. : Hiarbas unifie la Numidie. Il est destitué par les

Romains.

46 avant J.C. : Défaite de Juba Ier, annexion de Rome: création de la

province romaine d'Africa Nova.

25 avant J.C. : Avènement de Juba II en Maurétanie.

17-24 après J.C. : Révolte de Takfarinas

42 : Annexion des Maurétanies: création des provinces romaines de

Maurétanie Tingitane (ouest) et de Maurétanie Césarienne (centre).

45 : Insurrection des Maures et des numides.

85-86 : Soulèvement en Maurétanie et dans la Grande Syrte.

Vers 100 : Début du christianisme.

118 : Insurrection en Maurétanie.

202 : Septime Sévère interdit le culte chrétien. Persécution religieuse en

Afrique.

244: Révolte d'Arabion.

298-99 : Insurrection en Numidie et en Maurétanie.

Vers 305 : Débuts du donatisme.

313 : Édit de Constantin mettant fin aux persécutions contre les

chrétiens. Triomphe du catholicisme. Développement du donatisme.

Vers 340 : Révolte des circoncillions.

347 : Alliance des Donatistes et des circoncillions contre le pouvoir

romain.

Les Vandales

Vers 431 : Invasion vandale.

439 : Prise de Carthage par les Vandales.

480-483 : Révoltes berbères. Des villes et des territoires sous domination

vandale sont libérés.

Début du 6ème s. : Dynastie berbère des Djeddars dans la région de Tiaret.

533 : Chute des Vandales; domination byzantine. Constitution de royaumes

berbères indépendants.

La reconquête byzantine

535 : Persécutions religieuses. Le catholicisme est imposé comme religion

d'État.

540 : Révolte d'Iabdas dans les Aurès.

597 : Insurrections berbères contre les Byzantins. La ville de Carthage

est assiégée.

Vers 631 : Troubles religieux en Afrique du Nord. Hérésie monothéliste.

Début de la conquête arabe et résistence des Berbères

642 : Raid de reconnaissance arabe en Afrique du Nord. U'qba Ibn Nafi'

pille la province d'Africa.

643 : Les arabes prennent Barqa et le Fezzan

647 : Défaite de l'armée byzantine devant les Musulmans à Sbéitla.

Occupation de la Tripolitaine.

663 : Campagne de Mu'awiya Ibn Khadidj en Ifriqya.

670 : Fondation par U'qba Ibn Nafi' de la ville de Kairouan. Résistance de

Koceïla.

674 : Abu Al Muhajir Dinâr gouverneur d'Ifriqya. Raid contre le Maghreb

central.

675 : Conversion et soumission de Koceïla.

682 : Retour de U'qba et chevauchée à travers l'Afrique du Nord. Le

conquérant arabe maltraite et humilie Koceïla qui se révolte de nouveau.

683 : Mort de U'qba à Tehuda (région de Biskra). Koceïla s'empare de

Kairouan.

688 : Contre-offensive arabe. Mort de Koceïla.

696-700 : Résistance de la Kahina dans les Aurès. Campagnes de Hassan Ibn

Al Na'man.

701 : Mort de la Kahina. Fin de la révolte des Aurès et islamisation des

Berbères.

L'islamisation et les hérésies berbères

707 : Campagnes de Musa Ibn Nusayr au Maghreb central et occidental.

711 : Conquête de l'Espagne par Tariq Ibn Zyad.

740 : Développement de la doctrine Kharédjite au Maghreb. Début du

Ibadisme.

744 : Constitution dans la province de Tamesna (côte atlantique du Maroc)

de la confédération des Berghwata.

748 : Règne de Salih, prophète et fondateur de la religion Berghwata.

658 : Prise de Kairouan par les Ibadites.

760 : Chute de l'imamat ibadite de Tripoli.

765 : Fondation par Ibn Rostam de Tahert (Tiaret) capitale d la dynastie

rostémide.

768 : Révolte ibadite en Ifriqya et répression arabe. Émigration des

Ibadites vers Tahert.

776 : Tahert devient la capitale des Ibadites. Ibn Rostam imam des

Ibadites.

Royaumes arabes et berbères

789 : Dynastie Idrisside au Maroc.

Fin du 8ème s. : Unification des tribus berbères ibadites. L'État

rostémide s'étend jusqu'à Ouargla.

800 : Dynastie aghlabide en Tunisie.

807 : Fondation de la ville de Fès.

827 : Fondation de la ville de Fès.

827 : Conquête de la Sicile par les aghlabides.

842 : Début du règne de Yunus qui rend publiques les doctrines hérétiques

des Berghwata.

842 : Début du règne de Yunus qui rend publiques les doctrines hérétiques

des Berghwata.

842 : Conquête de Malte par les Aghlabids.

878 : Prise de Syracuse par les Aghlabides.

881-888 : Révoltes des tribus berbères du Zab contre les gouverneurs

arabes d'Ifriqya. Début de la décadence de la dynastie rostémides.

896 : Victoire des Aghlabides sur les Berbères Nefusa de Libye, principal

soutien des Rostémides.

903 : Fondation de la ville d'Oran.

909 : Fin de la dynastie aghlabide et chute de l'État rostémide. Les

Ibadites de Tiaret cherchent refuge à Sedrata. Imamat Ibadite à Djebel

Nefusa.

910 : Les Fatimides en Afrique du Nord. Obeïd Allah El Mehdi, proclamé

calife, tente de convertir les Berbères au chi'isme.

911 : Révoltes berbères contre les Fatimides.

927 : Fondation de la ville de M'sila.

936 : Fondation de la ville d'Achir, capitale de la dynastie ziride.

960 : Buluggin Ibn Ziri fonde les villes d'Alger, Miliana et Médéa.

972 : Les Fatimides quittent l'Afrique du Nord pour l'Égypte. Leurs

territoires sont incorporés dans le royaume ziride.

979-989 : Extension du royaume ziride. Buluggin combat les Berghwata et

conquiert des territoires au Maroc (prise de Fès et de Sijilmasa).

985 : Fin de la dynastie idrisside.

1014 : Début de la dynastie Hammadite.

1036 : Pèlerinage de Yahia Ibn Ibrahim, premier prédicateur des

Almoravides.

1036 : Pèlerinage de Yahia Ibn Ibrahim, premier prédicateur des

Almoravides.

1050 : Invasion Hilalienne.

Les grands empires berbères : Les Almoravides

1056-57 : Occupation de l'oued Drâ et de Sijilmasa par les Almoravides.

1059 : Fin du royaume hérétique des Berghwata. Fondation de Tunis

1062 : Fondation de Marrakech.

1068 : Fondation de Bédjaïa.

1070 : Les Almoravides occupent Fès.

1077-78 : Prise de Tanger. Les Almoravides battent l'empire du Ghana et

contrôlent les routes de l'or. Naissance d'Ibn Tumert, Mehdi des

Almohades. Bédjaïa, capital du royaume hammadite.

1079-80 : Les Almoravides fondent Taghrart, sur le site de la future

Tlemcen.

1087 : Début du règne d'Al Mançur le Hammadite : Bédjaïa, ville de l'art

et de la culture.

1090-91 : Conquêtes almoravides en Espagne.

1094 : Naissance de Abd Mu'min à Tadjra (Nedroma)

1097 : Conquête de l'Andalousie par les Almoravides. Fin des "Moulouk

Tawa'if" (régime des principautés).

1106 : Mort de Yusef Ibn Tachfin

Les grands empires berbères : Les Almohades

1116-17 : Apparition de Ibn Tumert.

1121 : Ibn Tumert, proclamé Mehdi des Almohades, combat les Almoravides.

1129 : Les Almohades assiègent Marrakech.

1130 : Mort d'Ibn Tumert. Abd Al Mu'min, Mehdi des Almohades.

1139-1149 : Conquête du Royaume Almoravides par les Almohades.

1147-1150 : Campagnes almohades en Espagne.

1152 : Prise de Bédjaïa par les Almohades.

1156 : Chute du royaume hammadite.

1159 : Conquête de l'Ifriqya.n Les Almohades unissent le Maghreb.

1163 : Mort de Abd Al Mu'min. Son fils Abu Ya'qub Yusef est proclamé Emir.

De nouveau les royaumes berbères : Les Hafçides, Abdelwadides, Mérinides

^^haut

1229 : Fondation de la dynastie hafçide (capitale Tunis).

1235 : Dynastie Abdelwadide à Tlemcen, puis au Maghreb central.

1248 : Dynastie mérénide au Maghreb occidental, avec pour capitale Fès.

Chute de séville. Recule des Almoravides qui perdent le contrôle des

routes sahariennes.

1269 : Chute de l'empire Almohade.

1270 : Expédition de croisés contre Tunis.

1284 : Constitution à Bédjaïa d'un éphémère royaume hafçide, rival de

celui de Tunis.

1290-1330 : Les Mérinides assiègent Tlemcen.

1337 : Première occupation de Tlemcen par les Mérinides.

1351 : Deuxième occupation de Tlemcen.

1374 : Partition du royaume mérénides en royaume de Fès et en royaume de

Marrakech.

1359 : Résurgence des Zianides de Tlemcen.

1370 : Prise de Tlemcen par les Mérinides.

1415 : Les Portugais s'emparent de Ceuta, puis de Tanger (1471) Massat

(1488), Safi et Agadir (1508), Azemmour (1513), Mazagan (1514).

1424 : Tutelle hafçide sur Tlemcen.

1494 : Chute de la dynastie hafçide.

1497 : Début de la guerre sainte des Saâdiens du Maroc.

La période ottomane

1514 : Le Turc Aroudj reprend aux Espagnols Djidjel, puis Alger (1515).

1517 : Première occupation de Tlemcen par les Turcs.

1518 : Mort de Aroudj près de oued el Mellah. Alger est rattachée à la

Turquie.

1519 : Défaite de Charles Quint devant Alger.

1541 : Les Saâdiens reprennent Agadir.

1551 : La Libye est acquise par Solimane le Magnifique.

1554 : Les Turcs s'emparent définitivement de Tlemcen. Chute de la

dynastie zianide. Triomphe des Saâdiens au Maroc.

1574 : Prise de Tunis par les Turcs.

1578 : Le Royaume de Marrakech s'intègre dans l'Empire Ottoman.

1587 : Début du règne des Pachas.

1590 : Régime des Deys en Tunisie.

1609 : Afflux des Andalous au Maghreb.

1610 : Raides Anglais, des Hollandais et des Espagnols sur Djidjel.

1631 : Dynastie alaouite au Tafilalet puis sur le reste du Maroc.

1681 : Reprise progressive par les Alaouites des places encore occupées

par les Européens : Mehdia (1681), Tanger (1684), Larache (1689).

1718 : Décadence de la dynastie alaouite.

1822 : Début de la pénétration européenne.

La colonisation européenne et la lutte pour l'indépendance

1830 : Prise d'Alger par les Français.

1834-1847 : État algérien de l'Emir Abdelkader. Résistance à la conquête

française.

1835 : Mouvement sénoussite en Libye.

1857 : Conquête de la Kabylie.

1858-1860 : Insurrection en Kabylie.

1859 : Insurrection des Aurès.

1860 : Insurrection du Hodna.

1864-1865 : Insurrection des Ouled Sidi Chikh.

1871 : Insurrection d'El Mokrani.

1876 : Soulèvement d'El Amri.

1881 : Protectorat français en Tunisie.

1881-1883 : Insurrection de Bouamama dans le Sud Oranais.

1912 : Protectorat français au Maroc. L'Espagne exerce une influence sur

une zone au nord (Rif) et au sud (Tarfaya et Ifni). Protectorat italien en

Libye.

1921-1926 : Révolte d'Abd el Krim au Maroc.

1930 : Dahir Berbère au Maroc.

1940 : Développement du nationalisme algérien.

1945 : Répression des aspirations indépendantistes en Algérie (45.000

morts à Sétif, Guelma et Kherrata).

1951 : Indépendance de la Libye.

1955 : Indépendance du Maroc.

1956 : Indépendance de la Tunisie.

1962 : Indépendance de l'Algérie.

Parlons un peu SIBA

Siba est un terme typiquement marocain qui signifie « anarchie ». C'est un état d'instabilité politico-sociale qui régnait au Maroc

Siba ne veut pas dire désorganisation. Chaque tribu choisissait son chef (pour un temps déterminé) et tout était organisé. Il y avait des règles de droits découlant du coran. Tous les compartiments de la vie sociale étaient organisés et il y avait une justice qui n'était pas donné par une personne mais par un groupe de personne. A chaque transgression, il y avait des règles qui allaient jusqu'au bannissement de la tribu. Entre tribus, les mêmes règles jouaient un role et se traduisaient par des comportements precis.

Nos ancetres connaissaient ce terme et définissaient la periode d'avant l'independance ainsi (pour ne pas dire d'avant protectorat) ,et c'est au seins de ce desorde qu'on trouverai qu'il y'avait une certaine organisation ,un système tribale socialement encadré ...........

Des exemples des agissements pendant ces periodes revolues sous les quelles on admetait que tout est licitement toleré ,nous fait penser à une loi de la jungle ,ou regles du plus fort.

Le vol ,rapt , viol,lynchage,meurtre, represailles, retortion, revanche,vengeance, ... etaient usuellement commis avec ardeur,comme actes du courage et de vertue.

Les brigands et tout sortes de malfaiteurs,avaient tous estime et consederation qu'il fallait,surtout auprès de ces megeres et adolescentes du douar,en echange de certains agrements et mesaventures coquines, ou tout simplement , à qui on assurait de quoi se nourrir pendant ces horribles cycles de disettes et de carences affreuses ,mais en profitant aussi de la contrainte et peur semées au sein des habitants de leur propre tribus et au voisinage.

ET SI ON RACONTERAIT QUELQUES REVELATIONS SIGNIFICATIVES PROPRES A Ces temps de plomb...

........................................................

Il a fallu attendre 1934 pour que la France réussisse à s'imposer sur le territoire marocain,et imposera son autorite pour dire qu'elle à mis fin au Siba

Evenement

Dans l'une de ces ruines ci-dessous,s'est passé un drame tribale déplorable:

Pendant l'offensive francaise en 1926,quand une dizaine de maquisards d'Ait Elmane prennaient une maison ici comme cachette; ils avaient envoyé l'un d'eux comme gueteur.

Mais celui ci s'est enfuit à l'approche de l'ennemi,et sans alerter ses amis.

Résultat: 9 martyres!!! et une triste épitaphe apologique: HZAN YA INGH OUBARSI ZI TH NGHITH AYTH LMANE

A.E dans les annales du colonialisme 1926

La Revue hebdomadaireý - Page 1031926... atteignent le plateau des Aït Elmane. Au prix de pertes sanglantes, nous

avons refoulé l'adversaire dans les derniers repaires de son inexpugnable ... |

El Mers et sa région

| El Mers et sa région |  |

|

|

Page 1 de 7

Les premiers restes de dinosaures découverts au MarocLes premières découvertes de dinosaures au Maroc ont été effectuées dès 1927 par le géologue Henri Termier dans le Moyen Atlas près d’El Mers. C’est à cet endroit, dans des couches du Bathonien, c’est à dire dans des couches du Jurassique moyen, datant de cent soixante millions d’années, que quelques années plus tard A.F. de Lapparent, le pionnier français de l’étude des dinosaures, allait extraire les éléments de plusieurs portions de squelettes d'un gros dinosaure sauropode qu’il décrivit sous le nom de Cetiosaurus mogrebiensis car ils étaient assez semblables à ceux d’un Cétiosaure anglais, le premier Sauropode qui ait jamais été décrit, et qui fut nommé ainsi en 1841 par Richard Owen, le créateur du concept des dinosaures. Ces reptiles, surpassant en taille tous les reptiles connus jusqu’alors et marchant sur leurs membres dressés comme le font les mammifères, furent baptisés, en 1842, du nom de dinosaures, du grec deinos, “terrible”, et sauros, “lézard”. Pour Lapparent, les ossements du dinosaure sauropode découverts à El Mers étaient assez semblables à ceux du Cétiosaure anglais, mais quelques différences l’amenèrent à créer une espèce nouvelle, d’où le nom de mogrebiensis. Dans des niveaux marins intercalés dans les couches où furent récoltés ces ossements de dinosaures furent également trouvées des ammonites dont les espèces permirent de donner un âge Bathonien (Jurassique moyen) au Cétiosaure du Maroc qui se révéla donc avoir le même âge que celui de Grande Bretagne. |

Mesklate - Aït Bazza

| Mesklate - Aït Bazza |  |

|

|

Video sur les goumiers de l'Atlas dans l'armée francais

Dien-Bien-Phu

Dien-Bien-Phu

M.Cassino

M.Cassino Est ecrit :

Est ecrit :

3 Divisions d'infanterie algérienne

Groupes de Tabors marocains

Prise d' Elmers et MARMOUCHA en 1923:Extrait d'histoire

"En 1923, l'effectif réuni pour l'opération d'ensemble fut le plus fort que l'on eut jamais envoyé en campagne jusqu'alors. Avec ses éléments du train de combat, il compta plus de 20.000 hommes. Ce déploiement inhabituel de forces se justifiait par la qualité des adversaires, les Aït Tsegrouchene et les Marmoucha, fanatisés par le marabout Sidi Raho et le terrain difficile au milieu duquel ils séjournaient. On appela l'opération Nettoyage de la tache de Taza, parce que, sur la carte du Maroc, cette vaste zone dissidente d'un seul tenant faisait comme une tache au milieu des régions déjà pacifiées, et qu'elle se situait exactement au sud de la ville de Taza.

Les troupes furent réparties en trois groupes mobiles commandés respectivement par le général Théveney, les colonels Cambay et Freydemberg. Poeymirau et son état-major marchaient avec le premier qui comptait à lui seul près de dix mille hommes.

Après avoir rassemblé son premier camp sous les murs de la casbah d'Engil-des-Ikhatarene, à la sortie du sinistre col du Tizi N'Taghzeft, il se mit en route vers l'Est par une aube tiède de juillet et se déploya dans une large vallée presque plate, bordée des crêtes rocheuses de deux chaînons du Moyen Atlas.

On comptait dans ses rangs des baroudeurs notoires comme le colonel du Guiny, mainteneur du Tafilalet, le commandant de Loustal, promis aux trois étoiles, le capitaine Laffitte, as des Renseignements ; d'autres brûlant de s'affirmer, tels que le lieutenant Henri de Bournazel. On remarquait également à l'état-major, à côté du capitaine de Lattre, un grand lieutenant blond au teint coloré malgré le hâle, portant les insignes de la Légion Etrangère. C'était le prince Aage de Danemark, servant volontairement sous notre drapeau.

Lorsque les divers éléments de cavalerie, d'infanterie, d'artillerie et du train eurent pris leurs places dans le dispositif et que les intervalles et les distances furent établis, le capitaine de Lattre se détacha de la suite caracolante des généraux et entreprit au petit galop son premier tour de chien de berger.

Il poussa tout d'abord jusqu'au goum de Trameur, à l'extrême avant-garde. Nulle trace de dissidence, aussi loin qu'il pût voir dans le sens de la marche. Aussi bien, tant qu'elle conservait sa largeur, la vallée se prêtait-elle peu à une embuscade. L'accrochage, s'il devait se produire, viendrait à coup sûr de l'un des flancs.

Justement, une fusillade assez nourrie éclata tout d'un coup sur la gauche du groupe mobile. Des dissidents installés sur les derniers contreforts du djebel avaient ouvert le feu sur le cordon de spahis qui formait la pointe avancée de la flanc-garde. Ils ne tardèrent pas à ajuster leur tir, bien qu'ils ne fussent pas à bonne portée. Les points d'impacts, reconnaissables aux petits flocons poussiéreux éclos sur le sol de pierraille et de sable, après être apparus au delà des cavaliers, se rapprochèrent d'eux et se multiplièrent autour et entre les pattes des chevaux barbes. Certaines des bêtes hennirent, ruèrent ou se cabrèrent, agacées, effleurées, touchées peut-être. En tète de la file, le chef du peloton se retourna. C'était le lieutenant de Bournazel. Il cria un ordre et les spahis laissèrent croître entre eux des intervalles plus grands. Alors, satisfait, le futur porteur de la légendaire tunique rouge mit sa monture à l'allure dansante du passage. Les pattes de son alezan semblèrent marquer un rythme en se relevant tour à tour, comme si les coups de feu .et les miaulements aigus des ricochets eussent été une musique de ballet. Puis, plus scandé encore, ce fut le pas espagnol, où les antérieurs élevés alternativement se déployaient avant de frapper le sol en cadence. Et les petits flocons gris devenaient de plus en plus drus. À ce moment, le capitaine de Lattre parut, toujours au petit galop d'inspection. Il fit décrire à son cheval une demie volte gracieuse et alla se ranger à côté de Bournazel. Après quoi, il se mit, lui aussi, au pas espagnol. Et toujours sous les balles. Botte à botte, les deux superbes cavaliers eurent l'air de concourir pour quelque épreuve de dressage en haute école, dont les crépitements lointains des Mausers constituaient les applaudissements. Derrière eux, les spahis riaient et appréciaient à grands renforts de M'ziane ! M'ziane bezef (Bien ! Très bien !). Quand il se fut assez amusé à ce petit jeu, le capitaine de Lattre vira et reprit sa tournée vers l'arrière-garde, à petite allure, en rasant le tapis, comme disent les hommes de cheval. Un tapis qui n'avait pour toute verdure que de maigres touffes d'alfa jaillissant de loin en loin du sol jaunâtre. Bournazel, à son tour, remit son alezan au pas normal. Comme si la fin de l'exercice eut été un signal, la fusillade décrut aussitôt, puis s'arrêta. Les dissidents durent croire que leurs cibles vivantes possédaient la baraka (invulnérabilité surnaturelle).

Il n'y eut pas d'autre alerte ce jour-là.

Le lendemain, la marche s'infléchit vers la montagne des Aït Tsegrouchene. Successivement repoussés à Bou Arfa et à Oum Djeniba, les dissidents ne purent empêcher la jonction des groupes commandés par les généraux Théveney et Freydemberg à Recifa. Tout au plus, dans la nuit, eurent-ils une réaction vite jugulée. La longue croupe de Bou Khamoudj fut ensuite enlevée par une action menée aussi méthodiquement qu'une manœuvre de terrain d'exercice que les blédards trouvèrent singulière parce qu'elle portait l'empreinte d'une conception inhabituelle et le bruit courut, dans les popotes, que le Poey comme on y appelait le général, avait, pour la circonstance, laissé carte blanche à son brillant chef du 3e bureau qui ne galopa jamais autant entre les éléments de la colonne, à telle enseigne qu'il dut par deux fois changer de monture. Comme au polo. Ce fut le fait d'armes le moins coûteux de la saison et il valut au capitaine de Lattre sa première citation à l'ordre des T.O.M. (Croix de guerre avec ruban ciel bordé d'écarlate). Quelques jours plus tard, l'affaire d'El Mers devait être chèrement payée. Sept officiers, trente-cinq sous-officiers et trois cents hommes y furent tués. Bournazel y fut blessé en même temps que quatre des cinq officiers de son escadron. Le capitaine Jouannic, un des camarades de de Lattre à l'état-major, tomba le dernier sur la position conquise.

Au soir du combat, le chef du 3e bureau eut une intervention un peu spéciale. Ayant appris qu'un lieutenant de réserve dont le stage de deux ans touchait à sa fin s'était laissé impressionner par l'hécatombe de la journée au point d'avoir la hantise superstitieuse d'une mort prochaine inévitable, il intervint auprès du général et plaida la cause de cet officier, au demeurant possesseur d'un beau dossier de combattant. Il fit ressortir l'inutilité de l'exposer pendant les quelques jours au bout desquels il faudrait nécessairement l'évacuer et obtint qu'il fut renvoyé sur-le-champ vers l'arrière, dans une des autos-mitrailleuses de la liaison.